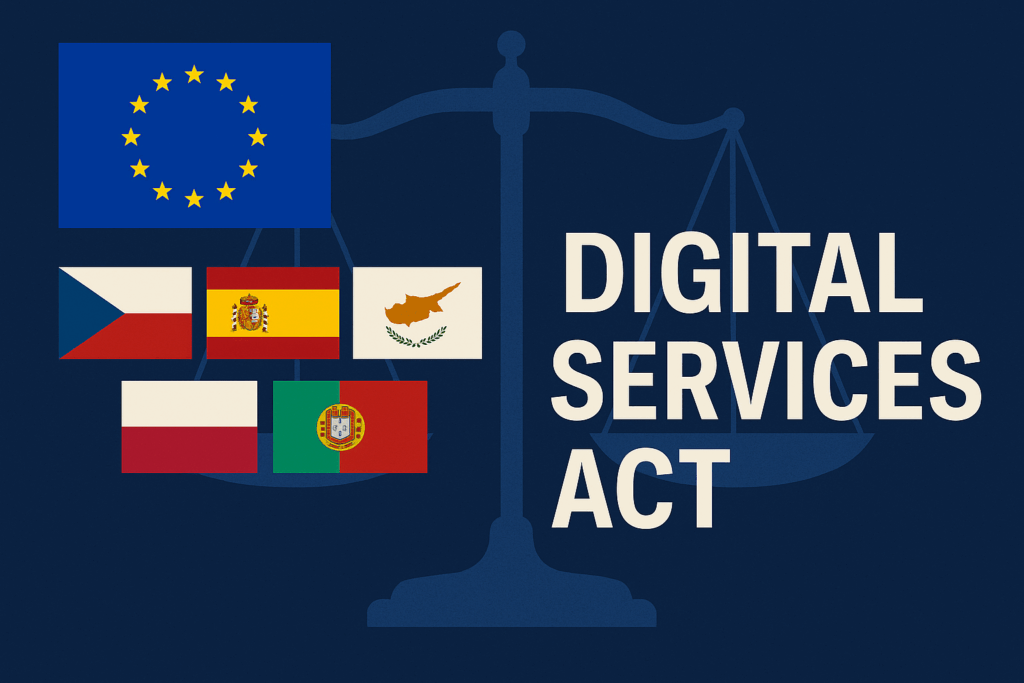

Am 7. Mai 2025 unternahm die Europäische Kommission einen entscheidenden Schritt und verwies fünf Mitgliedstaaten – Tschechien, Spanien, Zypern, Polen und Portugal – zur Durchsetzung der Digital Services Act (DSA) an den Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH), weil sie wesentliche Bestimmungen der Verordnung nicht fristgerecht in nationales Recht umgesetzt hatten. Diese Maßnahme unterstreicht den Willen der Kommission, eine einheitliche Anwendung der DSA im gesamten Binnenmarkt sicherzustellen und ist von großer Bedeutung für Anbieter digitaler Dienste, nationale Aufsichtsbehörden und Kanzleien.

Hintergrund: Die Digital Services Act und die nationalen Koordinatoren

Die DSA (Verordnung 2022/2065) ist ein Schlüsselgesetz der EU-Digitalstrategie. Ziel ist es, den Rechtsrahmen für Online-Plattformen zu modernisieren, den Schutz der Nutzer zu stärken und Transparenz bei der Inhaltsmoderation zu gewährleisten. Ein zentrales Element ist das Netzwerk der Digital Services Coordinators (DSC) – je ein Koordinator pro Mitgliedstaat –, die mit der Aufsicht und Durchsetzung der DSA auf nationaler Ebene betraut sind.

Nach Artikel 49 der DSA musste jeder Mitgliedstaat bis zum 17. Februar 2024:

- Einen DSC benennen,

- Umfassende Ermittlungskompetenzen und Sanktionsbefugnisse zuweisen,

- Ein effektives, verhältnismäßiges und abschreckendes Straf- und Bußgeldsystem für DSA-Verstöße etablieren.

Das DSC-Netzwerk arbeitet eng mit der Kommission und weiteren Behörden zusammen, um einheitliche Standards bei Risikobewertung großer Plattformen, bei Meldemechanismen und bei der Werbetransparenz durchzusetzen .

Der Verweis an den EuGH: Mängel bei Benennung, Kompetenzausstattung und Sanktionen

Trotz der klaren Fristen hat die Kommission festgestellt, dass:

- Polen bis Ablauf der Frist weder einen DSC benannt noch Kompetenzen übertragen hat.

- Tschechien, Spanien, Zypern und Portugal zwar jeweils einen DSC ernannt haben, diesem aber nicht die vollen Durchsetzungs- und Untersuchungsbefugnisse (z. B. Informationszugang, Ermittlungshoheit, Sanktionsgewalt) eingeräumt wurden.

- Keiner der fünf Staaten bisher ein konkretes Sanktionsregime für Verstöße gegen die DSA festgelegt hat, sodass eine wesentliche Lücke im Vollzug besteht .

Folglich wurden Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, die nun in einer Vorlage an den EuGH münden. Dieser ist die oberste Instanz zur Wahrung der Einheitlichkeit und Verbindlichkeit des EU-Rechts.

Bedeutung für digitale Dienstanbieter und Aufsichtsbehörden

- Rechtssicherheit und erhöhtes Compliance-Risiko

Betreiber von Online-Plattformen in den betroffenen Ländern sehen sich mit erheblicher Rechtsunsicherheit konfrontiert. Ohne voll handlungsfähige DSC’s bleibt unklar, welche Anforderungen durchgesetzt und welche Strafen verhängt werden. Nach EuGH-Entscheidung ist mit einer schnellen Umsetzung und möglichen Bußgeldern zu rechnen. - Homogene Durchsetzung

Der Erfolg des DSA hängt von einem einheitlichen Vollzug ab. Differenzen oder gar Aufsichtsvakuum eröffnen ein „Forum Shopping“ – Plattformen könnten gezielt regulatorisch lockere Standorte bevorzugen. Die Kommission stellt mit ihrer Vorlage klar, dass sie Abweichungen nicht toleriert. - Signalwirkung für künftige Digitalgesetze

Das Verfahren zeigt die Entschlossenheit der EU-Institutionen, bei Verzug oder unzureichender Umsetzung vor den EuGH zu ziehen. Mit Inkrafttreten des Digital Markets Act (DMA) und dem geplanten AI Act ist zu erwarten, dass Mitgliedstaaten zukünftig noch genauer auf Fristen und Ressourcenausstattung ihrer DSCs achten müssen.

Administrative Engpässe oder ziehen diese Staaten mit gedämpfter Durchsetzung Technologieunternehmen an?

Eine wohlbegründete Vermutung liegt nahe: Könnten Tschechien, Spanien, Zypern, Polen und Portugal die DSA-Durchsetzung verzögert oder abgeschwächt haben, um sich als tech-freundlichere Standorte zu profilieren?

- Wirtschaftliche Anreize: Alle fünf Staaten werben aktiv um Digital-Investitionen. Ein weniger strenges Regulierungsklima kann Start-ups und etablierte Plattformen anlocken.

- Regulatorischer Wettbewerb: Im globalen Wettbewerb um Rechenzentren, F&E-Hubs und Cloud-Infrastruktur kann lockere Aufsicht als Standortvorteil gelten.

Andererseits könnten Verzögerungen auch auf Ressourcenknappheit oder andere politische Prioritäten zurückzuführen sein und nicht zwingend auf eine bewusste „Deregulierungsstrategie“.

Da die genauen Beweggründe unklar bleiben, sollten Kanzleien und Compliance-Abteilungen die EuGH-Urteile aufmerksam verfolgen. Sollte der EuGH vorsätzliches Nicht-Umsetzen feststellen, drohen nicht nur Nachbesserungsverpflichtungen, sondern auch Reputations- und Vertrauensschäden.

Fazit

Die Entscheidung der Kommission, fünf Mitgliedstaaten wegen mangelhafter DSA-Umsetzung an den EuGH zu verweisen, stellt einen wichtigen Moment in der digitalen Rechtsordnung der EU dar. Für Rechtsberater, Compliance-Officer und Plattformbetreiber ist klar: Einheitliche Standards und voll wirksame Aufsichtsbehörden sind nicht verhandelbar. Zugleich wirft der Vorgang die Frage auf, wie weit der Standortwettbewerb um Tech-Investitionen gehen darf, ohne die Rechtsklarheit und den Binnenmarkt zu gefährden. Die kommenden EuGH-Entscheidungen werden zeigen, ob die EU ihren Durchsetzungsanspruch weiter festigt oder ob einzelne Staaten temporär auf ein „light-touch“-Regime setzen können.